文 / 地方創生南區輔導中心 圖片提供 / 離島出走

石滬,是澎湖一項重要的觀光資源,每年為當地帶來大約35萬觀光人次。然而現代漁業技術發明之前,它其實是澎湖人不可或缺的海洋食物銀行,是人與海共生的一項見證。

近半世紀來,隨著捕魚產業工業化,石滬的經濟價值不再,島上600多口石滬逐漸荒廢,甚至崩壞。澎湖女孩楊馥慈擔心這項文化資產會在時間洪流下被吞沒,於是攜手同樣澎湖長大的好友在2017年創辦「離島出走」,將石滬修復和推廣當成志業。

好友一句話,讓返鄉夢想落地

時間回到2016年暑假,仍就讀大二的楊馥慈因為參加水保局「大專生洄游農村計畫競賽」,得到返鄉駐村兩個月的機會。這段期間,她看見許多熟悉的事物正慢慢消失,觸動想為家鄉做點事的念頭,開始思考返鄉的可能性。

但返鄉怎麼跟修石滬扯上關係?「那時候我蠻徬徨的,雖然打算留在澎湖,卻不知道可以做什麼,就找高中同學阿源(歐宸源)出來聊。聊著聊著他突然冒出一句:『你要不要乾脆來修我家的石滬?』」

駐村的緣故,楊馥慈在兩個月內結識了許多漁民、聽了許多未曾聽聞的故事,加上本身對傳統漁法很感興趣,便聽從阿源的建議,隔年繼續參加洄游農村二次方行動計畫,以獎金為基金,把「修石滬」當作創業第一步。

得到滬主首肯,才發現修一口滬是天價

「但說來好笑,我連修石滬的師傅都找到了,才驚覺把一口滬修到好,費用可能直逼百萬。」楊馥慈笑說。

這中間還有個小插曲,由於澎湖石滬屬於私人財產,而且視滬的規模,「滬主」可能有一名到數名。為了修阿源家的石滬,楊馥慈與團隊夥伴找來產權人召開「滬主大會」,沒想到說完理念和計畫,立刻就被其中一位滬主拒絕。「當下真的蠻沮喪啦。」楊馥慈笑笑地說。

幸虧在這之前,他們先用空拍機拍下這口石滬的影像,幸運地發現旁邊還有一口規模較小、沒有主人的石滬。取得社區同意後,團隊便以這口小滬作為修復計畫的第一滬。只是沒想到經過師傅估價,他們才驚覺修滬的費用比想像中高上許多,獎金根本不夠,這件事讓團隊決心為修石滬發展一套商業模式。

不只修好,還要延續這個文化

「當時我也在思考一件事:把石滬修好,就等於這個文化延續下來了嗎?」楊馥慈清楚知道,文資保存沒這麼容易,加上不希望年年都要寫計畫、找補助,因此決定成立「離島出走」工作室從事石滬推廣,讓更多人認識這個漁法之餘,也把每年的盈餘投入修復。

但怎麼推廣?他們的模式是設計石滬體驗遊程。楊馥慈分享:「做石滬旅遊其實不容易,第一它是私人財產,第二要配合潮汐。」看準遊客對石滬的喜愛,加上複製難度高,「離島出走」走出一條獨特的品牌路線。至今他們共發展出4款主題遊程:石滬初心者、石滬探索者、石滬夜行者和石滬修復者,從生態體驗、認識歷史文化到親手修石滬,讓不同興趣和年齡層的遊客都能親近石滬。今年他們還推出全新的遊程,希望帶給遊客耳目一新的感受。

儘管拿盈餘修石滬的做法,在一般人眼中彷彿精衛填海,速度慢,楊馥慈卻認為「至少它可以讓這件事永續發展,也讓我們能真正留在澎湖。」的確,「離島出走」今年要滿七歲,規模也茁壯成穩定的6人團隊(含社區導覽員共12人)。在彼此共同努力下,他們也達成對石滬許下的承諾──年年都有盈餘投入修復工作。

不怕走遠路,讓石滬文化真正永續

投入修繕的同時,「離島出走」也思索如何將這項漁法背後的工藝傳承下去。他們的方法,一是培育修滬人才,二是建立資料庫。

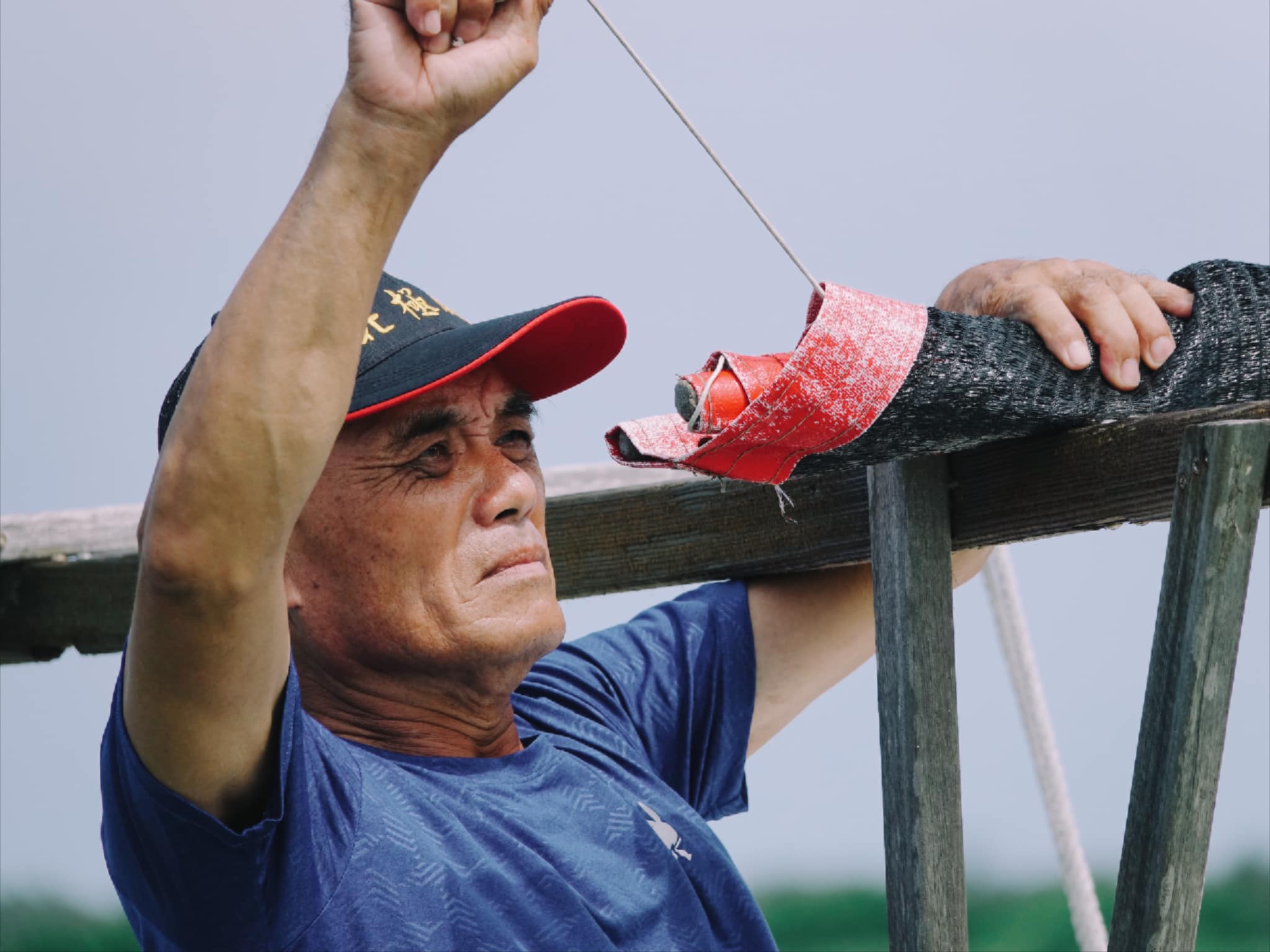

過去在澎湖,造滬是全村大事,過程也不光是搬石頭到海上的體力活。從判斷水流、選滬址、挑石頭、排列組合,怎麼讓石滬引魚入甕,還不會被大浪沖垮,全靠師傅的專業和經驗。但隨著石滬失去經濟價值、老師傅一個個離去,嫻熟這項技藝的人愈來愈少,楊馥慈等人因此在找師傅上花了不少時間,甚至還繞了一點路。

「當時我知道吉貝有一群國寶級的石滬師傅。」楊馥慈起初的計畫很單純,就是請這群工班來修石滬。按理這也是最簡單、最有效率的一條路,但在經費有限的情況下,當時的他們還負擔不起,於是楊馥慈念頭一轉:「澎湖的石滬這麼多,幾乎村村有石滬,應該每個村落都有會修石滬的師傅吧?」

然而一開始,年輕人們連工班師傅都不認識,何況還要會修石滬?幸好在他們鍥而不捨下,最後透過澎湖科技大學李明儒教授的引介,在紅羅村找到會修石滬的師傅坤師。「很慶幸當初做了這件事,大家才知道原來澎湖還有其他修滬師傅。」楊馥慈語帶驕傲地說。這些年下來,坤師不僅帶著團隊一起修石滬,還在離島出走每年舉辦的「石滬修復者」當顧問,指導有興趣的年輕人修滬技術,讓這項百年工藝繼續開枝散葉。

在此同時,離島出走也用空拍機記錄澎湖各地的石滬影像,將資料結合田野考察和文獻收錄在「澎湖石滬資訊平台」,包括石滬現況、結構到工法,甚至還有石滬諺語等文史考究,內容之豐富,可說是全世界最完整的石滬百科全書。不僅讓大眾有系統地認識石滬,也為這個臺灣世界遺產潛力點(註)打下扎實的文史基礎。

註:2002年開始,文化部仿照聯合國教科文組織推動「世界遺產」之意義,評選具世界遺產潛力的景點納入「臺灣世界遺產潛力點」。澎湖石滬群於2009年登錄為潛力點之一。

人跟海洋如何共處?石滬是最佳示範

不過既然現代人幾乎不以石滬捕魚,費心修復它的意義何在?對於這個問題,楊馥慈先給了一個務實的答案。

「這幾年我們找學者做過環境影響力研究,證實石滬對海洋有正面效益。」楊馥慈解釋,石滬是一種被動式漁法,漁民可以挑選體型相對成熟的魚,而非一網打盡;如果當天沒去捕撈,魚兒也能在下一次漲潮回到大海。

此外,石滬全靠石頭一層層堆疊,不使用水泥等人工黏著劑,不會破壞生態。加上滬體有縫隙,容易附生藻類,可以提供類似人工魚礁的功能,反倒成為小魚小蝦的海中樂園,形成豐富多元的生態系。凡是關注「離島出走」粉專就知道,團隊屢次分享在石滬發現瀕危物種「鱟」的蹤跡,足見它對於海洋永續的重要性。

修復人與過去的連結,認識「我是誰」

但對楊馥慈來說,第二個答案或許更重要。她回憶,某天修完石滬回到家,阿嬤見她整日不見蹤影,全身又曬得黝黑,就問她每天在忙什麼?楊馥慈只得坦承自己在修石滬。

「本以為會被念,沒想到阿嬤居然說:『你那麼愛修石滬,怎麼不把家裡的石滬修一修?』我當下超驚訝,原來我們家也有石滬!」楊馥慈這才得知阿公以前也在石滬捕魚,阿嬤還曾在魚灶(專門處理石滬漁獲的地方)工作。只是因為父親沒有繼續從事捕魚工作,家人又期望孩子離開澎湖到臺灣本島發展,也就不曾提起這段家族與海的淵源。「我很慶幸,要是沒有開啟跟石滬的緣分,家中那口滬是不是就斷送在我們這一代手上?」

用這個角度來看,修復石滬更深一層價值,是讓我們更認識自己。就像楊馥慈觀察到,這幾年因為石滬的關係,島上居民漸漸認同起自己的文化,不只每年都有兩、三位石滬後代聯繫他們,表示想參與修復工作;村裡的叔叔阿姨也從遊客的回饋發現,原來自己的村莊是這麼有魅力的地方。

這幾年永續議題正熱,大家都將眼光投向未來,希望尋找一種兼顧社會發展和環境永續的新方法。但仔細想想,「離島出走」已經用石滬這項流傳百年的漁法,帶我們看見了可能的解答。

|離島出走isle.travel|

成立於2018年,由楊馥慈、曾宥輯兩位澎湖在地青年共同創辦。目前團隊共6人(含社區導覽員共12人),主要從事「石滬修復」、「石滬資料庫建立」、「石滬旅遊」及「石滬海洋教育」。希望以石滬作為起點,重新找回人與傳統、人與海洋的友好關係。2019年團隊亦展開紅羅村永振發魚灶修復工作(2023年竣工),目前作為營運辦公及體驗空間據點。2023年出版《回到滬之島》一書,獲選Openbook好書獎「年度生活書」;2024年入選國發會「地方創生青年培力工作站(進階組)」。

主要營運項目

石滬修復(秋季)|生態導覽體驗(3-10月)|石滬資料庫建置|海洋教育課程與教材研發|文創商品

永續影響力

- SDG 11永續城鄉:將品牌盈餘投入石滬修復及相關推廣,使重要文化資產得以保存,並促進澎湖永續旅遊發展。

- SDG 14保育海洋生態:發展石滬為核心的生態旅遊,提升海洋永續意識;推廣友善漁法,藉此降低人為經濟活動干擾、增加海洋生物多樣性。

- SDG 17多元夥伴關係:分享石滬研究與推廣經驗,促進相關領域對話;並與日本民間交流,協助當地石滬文化保存。

外部合作經歷

- 澎湖國家風景管理處、海洋公民基金會等:環境教育課程

- 西溪國小、文澳國小等澎湖中小學:石滬、海洋教育課程

- 澎湖旅宿業者、青年團體:永續遊程推廣與合作

- 筑紫女学园大学:台日石滬文化交流與石垣島實地調查工作坊