文/國發會地方創生南區輔導中心

為協助團隊了解當前市場需求、精準對接企業或通路資源,國發會地方創生南區輔導中心與台灣觀光地方創生協會特別攜手舉辦「永續發展新視界」座談會,以「永續旅遊」為主題和大家分享國內外當前趨勢,並討論台灣在永續旅遊的可能發展及整合策略。

善用國際永續語言,讓世界看見臺灣

座談會開場由台灣觀光地方創生協會(以下稱觀創會)蔡文宜理事長,向大家介紹協會成立初衷和目標。她表示臺灣很早就出現青年返鄉或移居的風潮,只不過當時沒有地方創生的概念,更沒有所謂國家整體計畫,因此青年必須穿梭在各部會計畫中爭取補助,既分散也沒有規則可循。另外近幾十年臺灣盛行地方小旅行,明明很多鄉鎮都已經小有火花,卻沒有相關政策及整合平台。這些原因促使有旅行業背景的她,在2018年號召志同道合的夥伴成立協會,希望敦促政府制訂完整的地方創生政策。這幾年下來除了政策倡議,觀創會也積極輔導與培育地方團隊,並且向國際推廣及行銷,讓更多人認識臺灣這片美麗的土地。

談及地方創生的推廣與行銷,蔡理事長認為「溝通語言」相當重要。由於「地方創生」是在日本和臺灣都市化脈絡下誕生的語彙,過去她在大學授課很難向外籍學生解釋何謂地方創生。但有趣的是,一旦改用SDGs永續發展目標來解釋案例,學生就立刻明白其中內涵。「我才了解到,國外其實也有類似的概念,只是他們使用的詞彙是『永續』、『循環經濟』。」她認為團隊如果懂得使用這些國際共通的永續語言,不只跟企業或政府部會的溝通更順暢,也能讓國外了解這些創生故事的價值,勢必大大增加被看見的機會。

會上蔡理事長以宜蘭蜻蜓石民宿為例,說明旅宿業者如何將旅遊觀光結合循環經濟的概念。她表示過去幾年疫情帶來的不確定性,令越來越多人關心環境生態與社會的永續性,ESG和永續旅遊一時之間成為顯學。她最後總結,團隊如果希望增加被看見的可能性,應該思考把自己在地方從事的行動跟永續連結,並用對的方法、對的語言去行銷。

永續不能只是片面宣稱,實踐必須全面且長期

接著由觀創會副理事長、同時也是暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系副教授的曾喜鵬老師,以「自然生態、旅遊、綠色旅宿、慢食與地方創生整合策略」為題進行分享。

曾教授先提醒大家一個重要觀念:永續不應該只靠「宣稱」。他表示隨著永續成為潮流,許多人會用SDGs幫事業加分,開餐廳就宣稱符合SDG 1消除貧窮、做食魚教育就是響應SDG 14保育海洋生態,但事實上是否達到這些永續指標,必須拿出證據說話,證明自己如何促進或響應這些目標,以及貢獻是否有所累積。換言之,永續成果要盡可能數據化、文件化,否則很容易被視為漂綠。

曾教授還提到大家常忽略的一點:永續必須全面且長期持續。他舉例,常有旅行社宣稱自己做的是永續旅遊,但仔細了解才發現它長期剝削員工、合作的供應商不注重環保節能,這些都是名不符實的表現。這也點出另一個重點,即永續沒有100%達成的一天,而是一種持續監測、改善的過程。曾教授建議與會夥伴應當將各種數據記錄下來,如垃圾減量、在地商家採購等,藉此盤點、比較自身的永續績效。

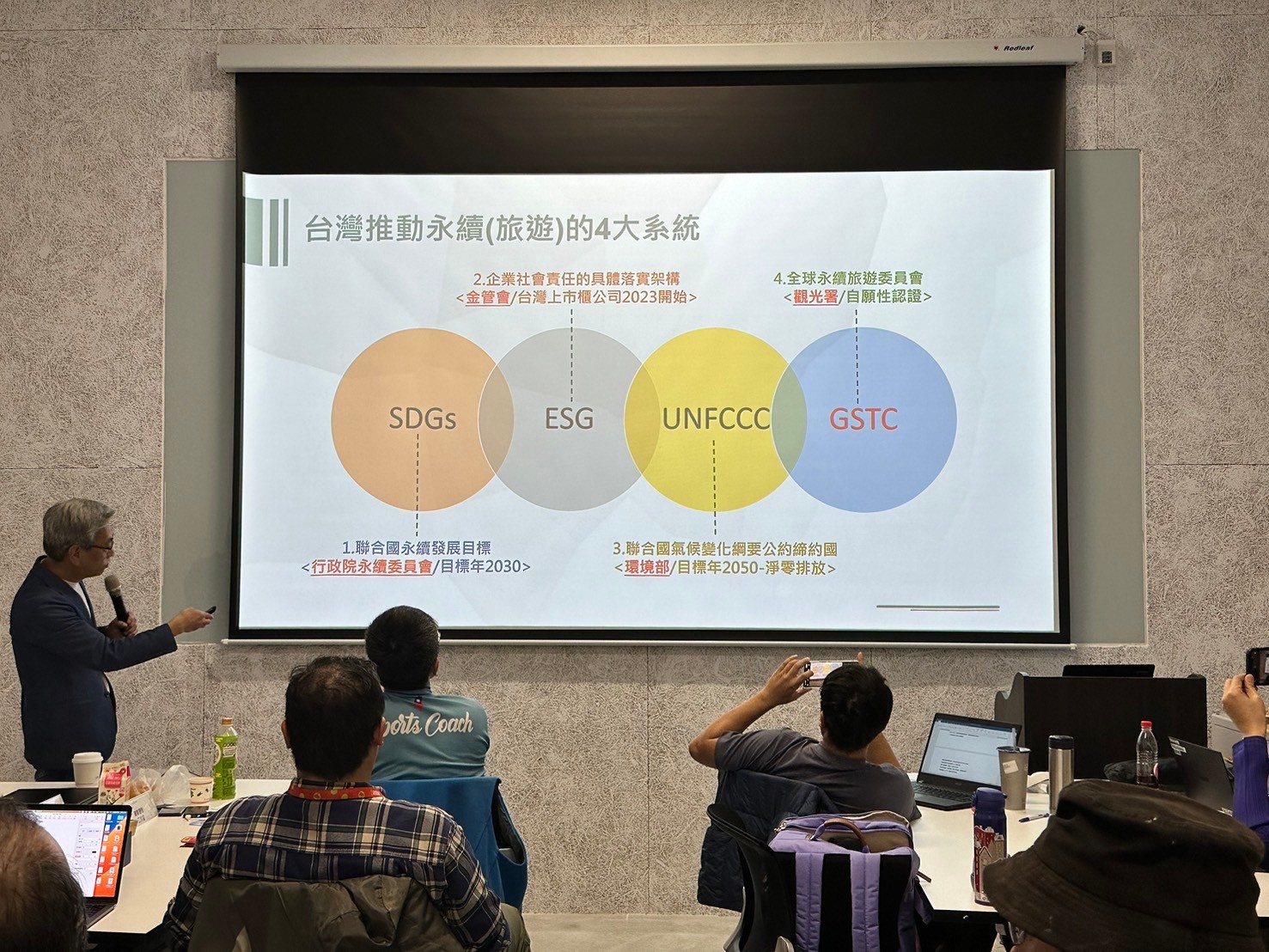

他同時提到,當前臺灣推動永續旅遊有四大主要架構:SDGs(聯合國永續發展目標)、ESG(環境保護、社會責任、公司治理)、UNFCCC(聯合國氣候變化綱要公約)和GSTC(全球永續旅遊委員會),各有各的政策脈絡及框架指標。例如GSTC就有兩類認證標準,包括針對旅遊業的GSTC-I(GSTC Industry Criteria)及針對旅遊目的地的GSTC-D(GSTC Destinatuon Criteria)。他強調不論依循哪一種架構,永續要考慮的利害關係人不會只有一個,例如旅遊業就包含遊客、管理機關、產業夥伴等,要努力的方向也不盡相同,大家應先盤點哪個永續目標跟公司營運核心有關,將它納入每年甚至中長期目標策略,每年反覆檢視。

申請永續認證,需要還是不需要?

座談會上有夥伴提問,過去團隊其實已經在實踐永續,若要進一步自我檢視,第一步可以怎麼做?申請認證是否有其必要?

曾喜鵬教授回應做自我檢視,第一步要「夠精準」,建議團隊先研究上述四大永續架構的內涵,比方SDGs共有17項永續發展目標,每個目標之下都有各自的細項指標,總共169項,具體了解這些細項指標的真正內涵,才不會淪為名不符實的「宣稱」或「貼標籤」。

有了永續基本認識後,他認為倒不一定要參加認證,而是依自己的營運模式或產業性質選擇合適的永續框架,每年撰寫一份3至5頁永續自願檢視報告,公開到官網或線上社群,一方面盤點與紀錄已經在做的事,另一方面作為對外揭露,讓大眾了解團隊的永續作為。針對自願檢視報告書的部分,觀創會魏兆廷副理事長在場也補充,團隊可以先釐清自身的重大議題,例如「島內散步」重視顧客滿意度和員工幸福指數,因此至今持續統計顧客回訪率、員工留任率等數據,並且每年主動揭露。

座談會當天共有多位來自屏東、高雄、嘉義等地的創生夥伴熱情參與,並分享在家鄉多年耕耘的成果。包括用廢蛤殼守護沙灘、打造地方漁業永續的「好美船屋」;將廢棄檳榔園變成生態樂園的「逐夢森居探索生態農場」;輔導農民以友善生態方式耕種竹林的「嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社」;以嘉義東石鄉為基地,串聯新住民和長輩推動綠色生活的「嘉義縣鄉村永續發展協會」;推廣香蕉全株利用及東高雄農特產的「高雄市旗山糖廠社區發展協會」;透過城市導覽帶大家探索港都前世今生的「港都認識王」;以自行車領騎服務推廣大武山綠色旅遊的「嶺客運動工作室」;致力保存部落文化及生態永續的「神山社區發展協會」,會後交流氣氛更是熱絡不已。

今年地方創生南區輔導中心除了持續提供南區六縣市地方創生計畫事業的諮詢輔導,也將以商業通路媒合為目標,協助地方青年對接更多企業資源;並舉辦相關講座、見學或工作坊,為地方增能培力,歡迎有興趣的夥伴持續關注。