採訪、文字/國發會地方創生南區輔導中心 照片/翰品酒店高雄、國立中山大學

翰品酒店高雄(前身中信大飯店)自民國73年開業以來,一直是遊客造訪港都的落腳處,也是認識這座城市的第一線。近年除了硬體改裝之外,經營團隊也和地方社區、文史單位及大專院校密切合作,讓旅客不只是走馬看花,而是更深入了解這座港灣城市的魅力。作為在地經營四十多年的飯店業者,他們怎麼看待跟地方的關係?又如何跟地方一起合作?

以行動實踐地方共好

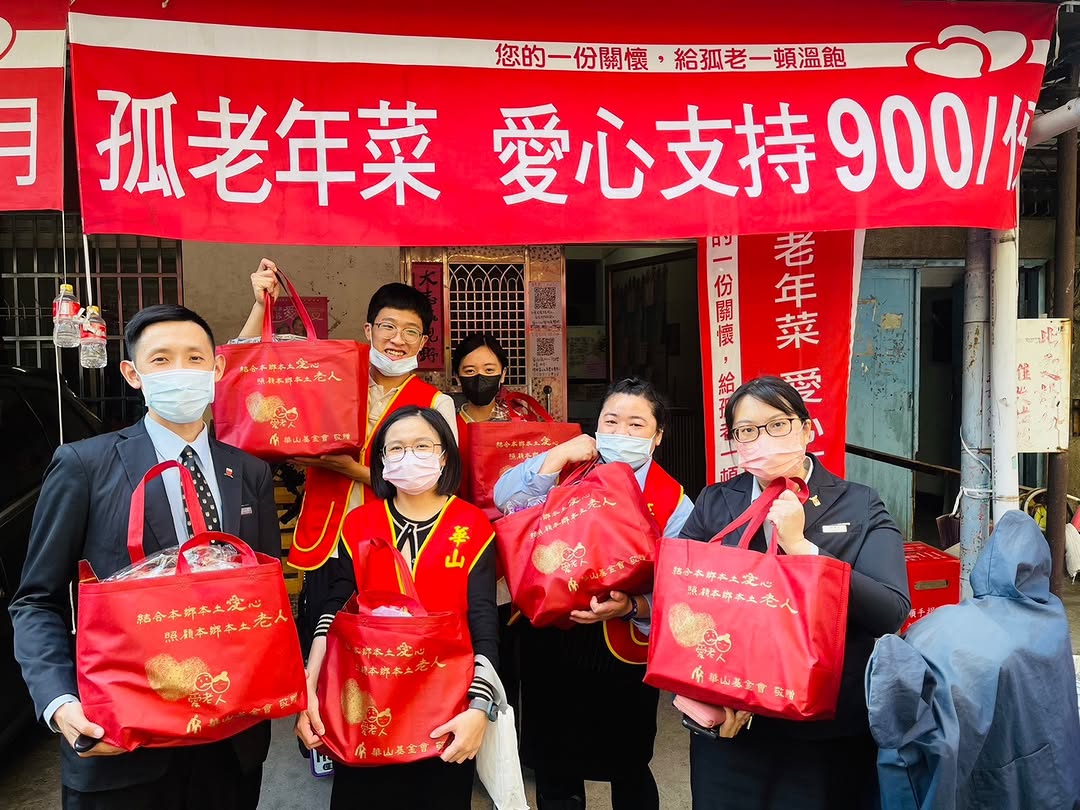

「永續、公益、在地共好」,是地方創生的核心精神,但早在這個名詞流行之前,翰品酒店高雄(以下稱翰品)就依循相同理念,在地方付諸行動。比方過去幾年,翰品經常跟社區鄰里長、弱勢關懷團體合作,送餐給地方弱勢家庭和獨居長輩。疫情解封後,他們串聯高雄鹽埕區30多間店家推出消費振興券,鼓勵住房旅客到附近商圈消費,為地方增添商機。翰品林俊宇總經理透漏:「我們沒有跟店家談折扣,行政成本都由飯店自行吸收。」

說到疫情,期間還發生一個小插曲。原本飯店打算販售外帶便當,以彌補流失的客源,後來發現附近小吃店生意受到影響。幾經思考,林總經理和同仁決定捨棄已投入的開發成本,改賣飯店原有的港式餐點、冷凍食品,避免跟店家的經營項目重疊,這點可以看出翰品在地方關係經營的用心與體貼。

「在地經營四十年,我們有很多屆齡退休的員工,在這裡工作一輩子,跟地方的連結很深。」林總經理說明,協助地方發展一方面是企業社會責任,一方面也是和地方關係深厚。政府開始推動地方創生政策後,他認為跟飯店的經營理念不謀而合,加上集團高層(雲朗觀光)十分支持,於是開始更有系統性地思考地方共好這件事。

用專業和地方共創

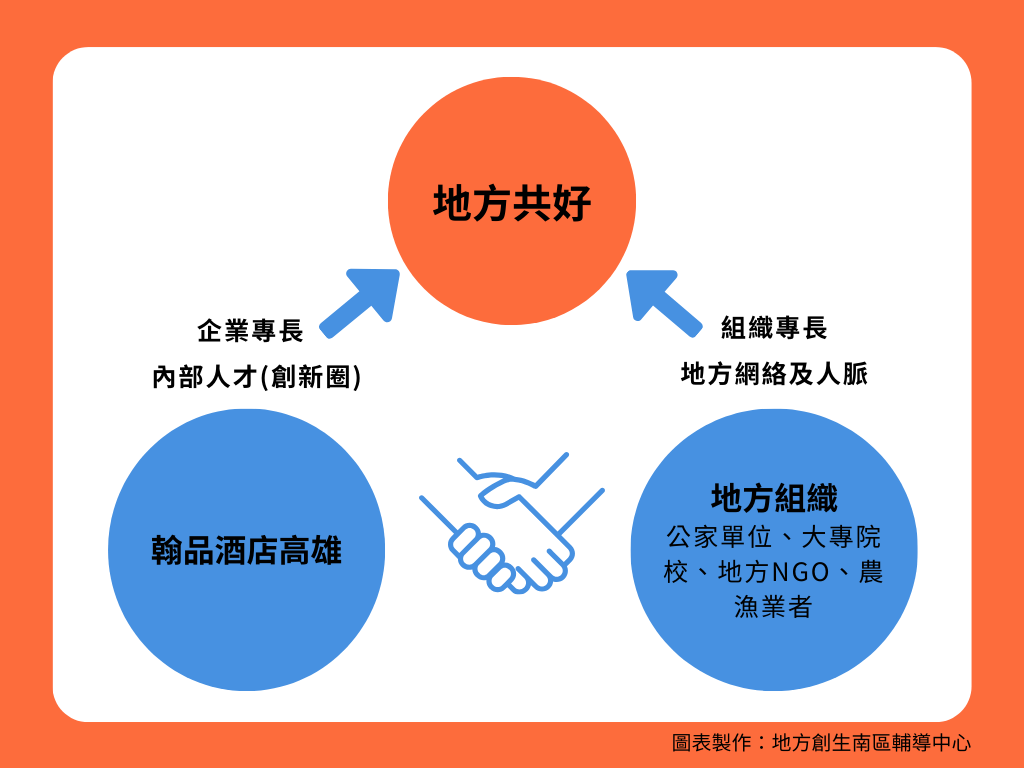

一般談到企業的地方支持,大多是單純贊助或產品採購的資助者模式。翰品的做法不太一樣,是運用本身在服務設計、餐飲、媒體公關等專業和人才,以共同企劃串連在地夥伴,一起為地方引入人流,把地方變活絡。

舉例而言,2020年起翰品聯手高雄市歷史博物館、國立中山大學USR團隊,一同策劃港都歷史文旅,由中山大學帶住客探索西子灣隧道防空洞、登山街60巷歷史場域等在地秘境;傍晚可以參加高史博的專屬導覽,並享受由翰品主廚精心設計的餐點。

甚至他們也不排斥和旅宿同業串聯,像是2024年底他們跟左營明德新村、建業新村的在地夥伴共同推出「來去眷村住一晚」,讓旅客住在眷村民宿,實際體驗眷村生活。此外每年在鹽埕舉辦的「鹽夏不夜埕」,乃是由翰品與中山大學的學生合作開發創意菜單,此舉既培育地方人才,也為老街區注入新活力。

對外的合作模式如此,企業內部又是如何運作?翰品在幾年前成立以設計思考為基礎的「創新圈」,成員來自不同部門、各有專業,這些地方專案以創新圈成員為基礎,再針對專案性質組成任務小組,例如邀請餐廳主廚加入餐點或食品禮盒開發流程。林總經理表示根據這幾年觀察,飯店內部也因為這些專案,激發出跨域合作及創新的能力。

讓地方夥伴看見用心

那麼如果企業有心支持地方、想跟地方一起合作,如何找到志同道合的夥伴?林總經理以過來人經驗建議幾個管道:一是政府平常的推廣活動,如觀光展會、烹飪競賽等;二是多參與地方創生及永續相關活動,結識新夥伴。另外他們也會透過以往合作夥伴的推薦介紹,例如翰品和左營眷村的企劃就是由高史博牽線促成。

主動搜尋潛在的合作對象之外,這幾年因為策劃不少永續、地方創生專案,透過新聞媒體的宣傳曝光,讓翰品在夥伴開發上輕鬆不少。翰品創新圈圈長、客房部陳志豪經理就表示,「剛開始都是飯店自己接洽(合作單位),確實比較辛苦,但做多之後,開始就有團隊主動來談。」由此可知企業經營地方的成績單,無形中也能創造正向循環,帶來好的合作機會。

創造1+1>2的共好價值

從公家單位、社會企業、大專院校到地方農漁友,翰品合作過的對象不勝枚舉,也有不少是長期合作,他們挑選夥伴的原則是什麼?

對此林俊宇總經理表示,由於飯店的資源和能量有限,因此首先會選擇在地的團隊,把資源留在高雄;再者會希望團隊本身是政府核可的組織,或有具公信力機構的相關認證。「我們也會主動了解提案對象的背景,確認提供的資源能幫助到真正有需要的人。」

但除此之外,團隊做的事情有沒有符合「永續、公益、在地共好」精神,也是翰品格外注重的指標,「我們期待對方跟我們有相同理念,一樣關注永續、共好。」因此像翰品過去合作的「魚社長」和「崙禾社會企業」,前者是龍虎斑的友善養殖達人,後者則是培育蘆筍青農人才找回農村活力,兩者關注的都不只是企業獲利,更積極促成產業和生態環境的改變。

翰品計畫接下來持續和在地單位合作,讓更多人從不同角度認識高雄,「高雄是臺灣少數同時擁有山、海、港、鐵(道)的城市,非常值得介紹給大家。」同時他們也將嘗試更多不同的企劃,例如與學校合作投入碳足跡盤查,實踐對環境永續的承諾。最後談到未來願景,林總經理衷心期盼更多企業一起把資源投入地方,「當更多人一起來做,資源就會更多,力量也更大!」