【轉載自中山新聞 / 中文系提供】

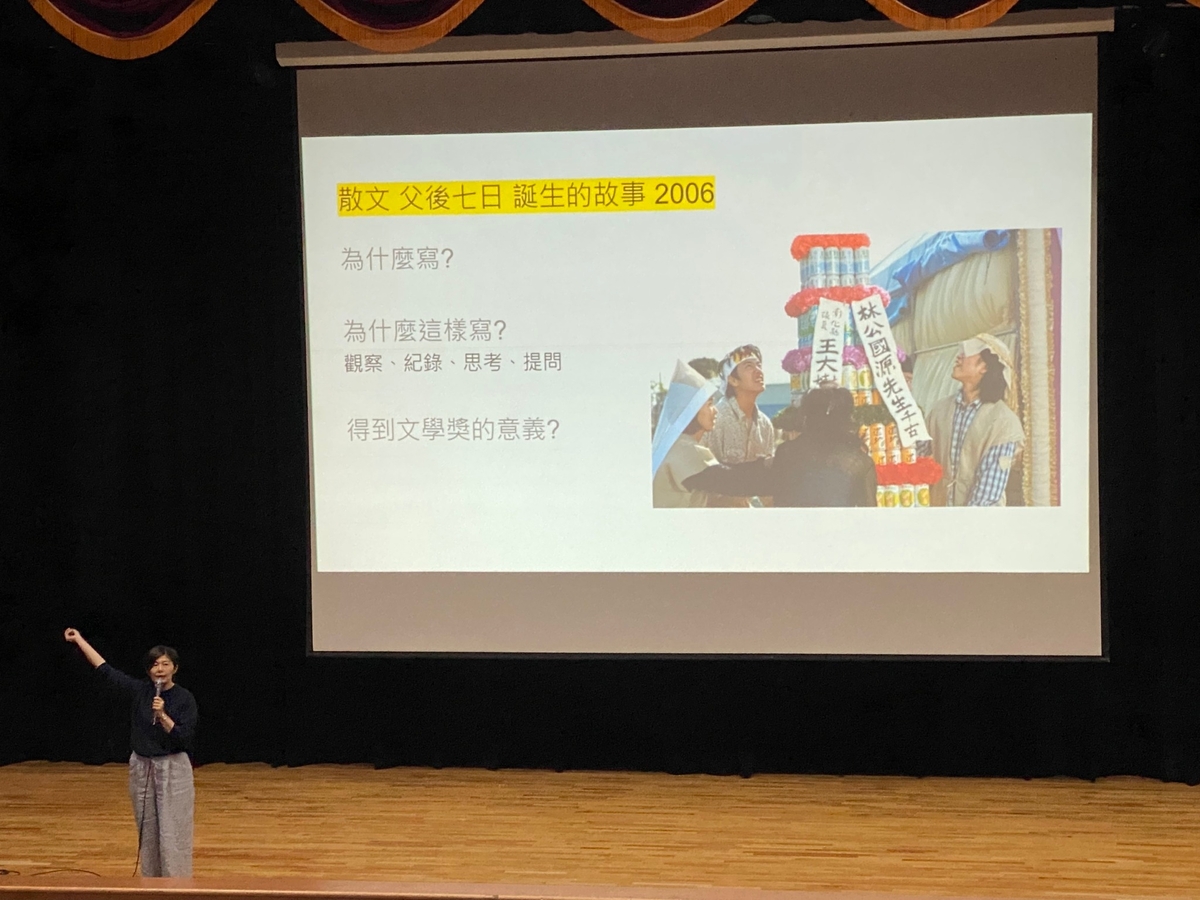

國立中山大學中文系課程「中文思辨與表達」,邀請駐校作家劉梓潔,以「《父後七日》的旅程:從散文到電影」為題,分享她如何寫下《父後七日》這篇散文,並詳述從寫作靈感、獲獎心情到被邀請編劇、製作電影之心路歷程。

「今嘛你的身軀攏總好了,無傷無痕,無病無煞,親像少年時欲去打拚。」劉梓潔分享道士對已逝父親所說的這段話,不僅是散文的開頭,更是她執筆寫下《父後七日》的動機,是這句話開啟了她在父親過世後如出演劇本般的奇幻旅程,讓她從一個北漂在都市工作的文青,瞬間被拉回自己的家鄉—彰化。

除了分享過往北漂唸書工作的回憶,劉梓潔笑著跟學生說自己當初為何投林榮三文學獎的原因:獎金不菲、字數更寬裕以及當時林榮三文學獎屬於新創文學獎的新機會,這三個原因讓她選擇了投稿於林榮三文學獎。

而作家自己,又是如何從散文到電影編劇,轉換跑道,竟成為目前從事的工作呢?契機是劉梓潔大學時期曾入圍過劇本比賽,當時有導演發現她散文得過獎且也有寫劇本的經驗,於是邀請她改編她的散文。最後《父後七日》在奠基於實際生活經驗基礎的散文骨架上,添上獨屬劇本的戲劇血肉,由散文變成了重視畫面表現的電影,從此她放棄原先的工作,成為了一位專職的作家、編劇。

劉梓潔說,在《父後七日》這部電影中,她想呈現的是鄉土、自然的家鄉,所以電影裡許多配角都是她家鄉的親人友情客串,他們在電影中並不是刻意扮演誰,而都是本色演出。劉梓潔更表示,她所想呈現出的不是她自己的父後,「父後」應是每一個人的故事,是每個人都能共感的、具普遍性的。於是主角阿梅就在編劇的巧手下,以一個出身鄉下、平凡的都會女子登場。

講座的後半,劉梓潔分享了關於現實、散文與電影之間,記憶與虛幻交錯、真實與虛擬共存的編劇過程,例如人物的設定多與現實不同、許多情節到了電影都變得更具影像表現力,比如替父親挑選遺照,在散文中只是寥寥幾筆,但到了電影中,就靠著六幕劇情的堆疊而更能塑造父女情深的感染力。阿梅生日與父親一起騎機車的回憶也是虛構的,機場中藉煙霧繚繞的設計而讓父親登場的畫面,雖是虛幻,但電影中那份與父親間的情感卻真實觸動了許多觀眾。

在講座的尾聲,劉梓潔與台下學生互動,邀請多名學生一起讀劇,嘗試表演。而在最後的提問時間,學生也熱絡地發問,有人詢問關於文學該如何突破、創新、也有人想了解散文與電影之間的改編問題。此次的講座就在劉梓潔與學生熱情的問答與互動中畫下句點。